みずがめ座δ流星群について

みずがめ座δ流星群は、放射点がみずがめ座のδ星付近にある流星群です。

7月中旬から8月下旬にかけて活発になり、7月末頃に極大となります(年により異なります)。南群と北群に分かれますが、特に活発な南群を主としています。流星の基になるチリを放出している母彗星は、マックホルツ彗星です。

主に南半球で活発に出現する流星群で、日本では、放射点の高度が低いため、出現数はそれほど多くはありません。出現のピークは7月末の1週間程度ですが、7月中旬から8月下旬にかけて長い期間にわたって見られます。速度は中程度で、ゴールデンウィークに活発になるみずがめ座η流星群と比べると地味な流星群です。

基本データデータの見方

| 和名 | みずがめ座δ流星群(南群) |

|---|---|

| 学名 | Southern δ-Aquariids (005 SDA) |

| 出現期間 | 7月12日~8月23日 |

| 極大日 | 7月30日〜31日(年により異なります) |

| 放射点 | 赤経:22h40m0s 赤緯:-16.4° |

| 星座 | みずがめ座 |

| 母天体 | マックホルツ彗星 (96P/Machholz 1) |

| ZHR | 25 |

| 出現数 | 1時間に10~20個 |

| 速さ | 中(41Km/秒) |

- 2026年

- 2025年

みずがめ座δ流星群 2026年7月31日に極大

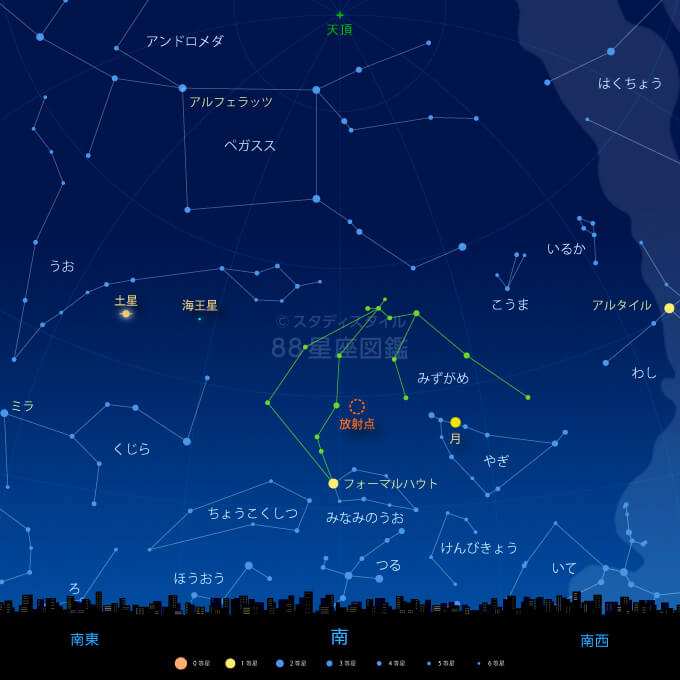

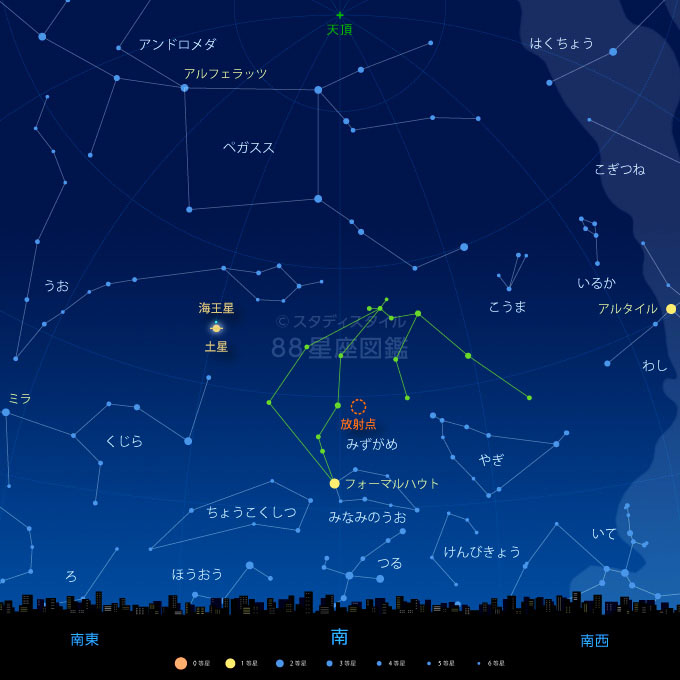

2026年のみずがめ座δ流星群は、夏休みを含む7月12日~8月23日にかけて活発になり、7月31日頃(前後する場合があります)に極大を迎えると予測されています。満月を過ぎたばかりの明るい月が、一晩中、放射点の近くを一緒に移動するため、月明かりの影響が大きく、観測条件は良くありません。月明かりが邪魔にはなりますが、放射点が高く昇る31日深夜〜未明または前後1日が観測のチャンスとなります。

放射点が低い位置にあるため、日本国内では天頂出現数(ZHR)25よりも少なくなる傾向があり、実際には1時間あたり10〜15個程度の流星が見られるでしょう。この時期は、他にもやぎ座α流星群など複数の流星群が活発となり、みずがめ座δ流星群単体では数が少ないものの、それらを合わせれば1時間に20個ほどの流星が見られるかも知れません。

明るい流星や火球が出現することもあるため、南の空を見渡せる郊外や山間部など、街明かりの影響が少なく、月明かりを建物や地形で遮れる場所を選ぶと良いでしょう。

東京では、7月30日午後7時19分に月が昇り、深夜には高い位置に達するため、空全体が明るくなり流星の見つけにくい状況になります。放射点は月の出から1時間ほどして東南東の空から昇り、明るい月の後ろを付いて移動していきます。31日午前2時頃に南の空40度ほどの高さまで昇り、観測のチャンスとなります。

みずがめ座δ流星群 観測のポイント

7月下旬は、みずがめ座δ流星群、やぎ座α流星群、ペルセウス座流星群など複数の流星群が活発になるため、流星がどの流星群のものかを見分けるのは難しいかもしれません。

みずがめ座δ流星群は、放射点の高度は低いものの、ほぼ一晩中観測ができます。流星は、放射点のある南の空を中心に四方八方へ放射状に飛び出すように流れて見えます。観測には、木々に囲まれた山の上より、できるだけ空が大きく見渡せる開放的な場所が適しています。

明るい月が出ている時は、月を背にして、暗い方の空を眺めるようにしましょう。放射点の近くでは流星は速く短く、放射点から離れるほど長くなって見えます。

学校は夏休みに入っていますので、ちょっと夜更かしして流星群を楽しんでみてはいかがでしょうか。