しぶんぎ座流星群について

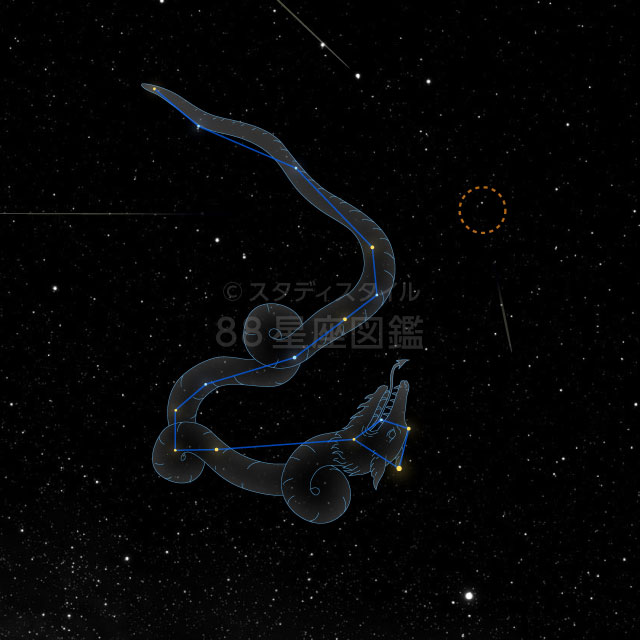

しぶんぎ座流星群は、放射点がりゅう座とうしかい座の境界付近にある流星群です。

毎年12月28日〜1月12日にかけて活発になり、1月3日~4日頃に極大となります(年により異なります)。ペルセウス座流星群、ふたご座流星群と並び3大流星群の1つにもなっています。

しぶんぎ座は18世紀に「へきめんしぶんぎ(壁面四分儀)座」として設定された星座で、現在の88星座からは外されたため、この流星群をりゅう座ι流星群と呼んだ時期もありましたが、現在は正式にしぶんぎ座流星群と呼ばれるようになりました。

条件が良ければ1時間に50~60個の流星が見られる場合もありますが、年によって数が大きく異なります。放射点が昇る深夜から明け方までの数時間が観測のチャンスとなりますが、極大が続く時間が6時間程度と短いため、極大の時刻がこの時間帯から大きくズレると、見られる流星の数も大きく減ってしまいます。

基本データデータの見方

| 和名 | しぶんぎ座流星群(りゅう座ι流星群) |

|---|---|

| 学名 | Quadrantids (010 QUA) |

| 出現期間 | 12月28日~1月12日 |

| 極大日 | 1月3日〜4日(年により異なります) |

| 放射点 | 赤経:15h18m0s 赤緯:+49.5° |

| 星座 | りゅう座 |

| 母天体 | マックホルツ第一周期彗星 (96P)、他 |

| ZHR | 80〜120 |

| 出現数 | 1時間に30個~ |

| 速さ | 中(41Km/秒) |

- 2026年

- 2025年

しぶんぎ座流星群 2026年1月4日に極大

2026年のしぶんぎ座流星群は、12月28日から1月12日にかけて活動が活発になり、極大は1月4日午前6時頃(前後する場合があります)と予測されています 。満月が一晩中昇っており、極大が夜明け直前で空が明るくなり始めているため、観測条件は良くありません。極大前の深夜から未明にかけてが観測のチャンスです。

天頂出現数(ZHR)は約80とされていますが、放射点が北東の低い位置にあるうえ月明かりの影響も大きいため、実際の観測では1時間に20〜30個程度と見込まれます。活動のピークは非常に短いため、1月4日未明の数時間に集中して観測するのが効果的です。

月明かりで流星が見えにくいため、月に背を向けたり、建物や山などで月を遮ると良いでしょう。放射点の位置も低いため、できるだけ北の空が開けた場所を選んで観測するのがポイントです。寒さ対策をしっかりして、新年最初の流星群をぜひ楽しんでください。

しぶんぎ座流星群 2025年1月4日に極大

2025年のしぶんぎ座流星群は、12月28日から1月12日にかけて活動が活発になり、1月4日午前0時頃(前後する場合があります)に極大を迎えると予測されています。この時間帯には、放射点が地平線近くの低い位置にありますが、新月過ぎの細い月が前日の午後8時頃には沈むため、月明かりの影響がなく、観測には絶好の条件です。

天頂出現数(ZHR)が80とされていますが、放射点が低いため、1時間に40〜50個ほどの流星が見られると予想されます。活動のピークは短めですが、1月3日午後11時から1月4日午前2時頃までが観測に適した時間帯です。極大の時間を過ぎても放射点が高くなっていくため、前後3時間程度は引き続き観測を続けると良いでしょう。

放射点は北の空の低い位置にあるので、北の空が開けた場所を選んで観測すると良いでしょう。年によっては大出現が見られることもありますので、寒さ対策をしっかりして、新年最初の流星群をぜひ楽しんでください。

東京では、3日の午後8時過ぎには月が沈み観測の条件が整いますが、この時点で放射点はまだ地平線の下にあります。午後10時過ぎに北東の空から放射点が昇り、次第に高度を上げていきますが、極大となる4日午前0時でも10°ほどの高さまでしか昇りません。その後も放射点は高く昇っていきますので、午前3時頃までは観測のチャンスとなります。

しぶんぎ座流星群 観測のポイント

毎年、1年で最初に見られるしぶんぎ座流星群は、3大流星群の1つに数えられる大きな流星群ですが、年によって出現数にムラがあるのが難点です。放射点が昇る深夜から明け方までの数時間が観測のチャンスとなるので、寒さ対策を行い、しっかり準備しましょう。

流星は、放射点を中心に四方八方へ放射状に飛び出すように流れて見えるため、空全体を眺めるのがポイント。木々に囲まれた山の上より、できるだけ空が大きく見渡せる開放的な場所で観測しましょう。月が出ている時は、月を背にして、暗い方の空を眺めるようにしましょう。放射点の近くでは流星は速く短く、放射点から離れるほど長くなって見えます。