ペルセウス座流星群について

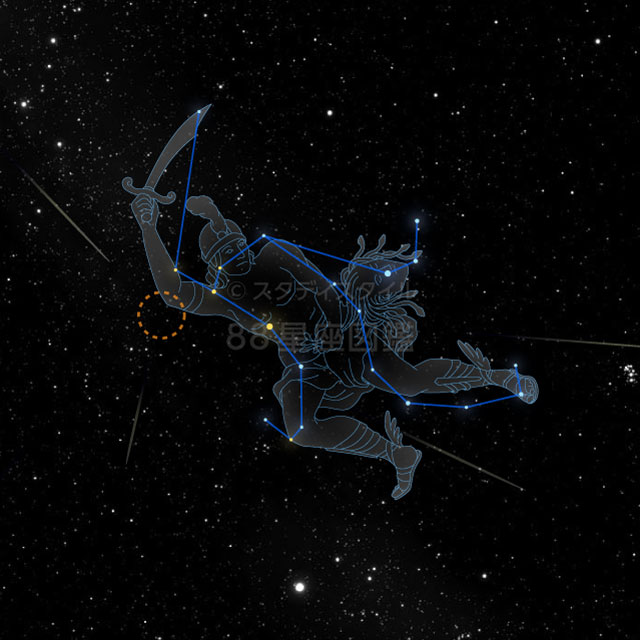

ペルセウス座流星群は、放射点がペルセウス座の肩のあたりにある流星群です。

7月下旬〜8月下旬にかけて活発となり、8月12日~13日頃に極大となります(年により異なります)。しぶんぎ座流星群、ふたご座流星群と並び3大流星群の1つにもなっています。流星の基になるチリを放出している母彗星は、133年周期で回帰するスイフト・タットル彗星(109P/Swift-Tuttle)です。

条件が良ければ1時間に100個の流星が見られたこともある、とても見応えのある流星群です。

基本データデータの見方

| 和名 | ペルセウス座流星群 |

|---|---|

| 学名 | Perseids (007 PER) |

| 出現期間 | 7月17日~8月24日 |

| 極大日 | 8月12日〜13日(年により異なります) |

| 放射点 | 赤経:3h12m0s 赤緯:+57.6° |

| 星座 | ペルセウス座 |

| 母天体 | スイフト・タットル彗星(109P/Swift-Tuttle) |

| ZHR | 100 |

| 出現数 | 1時間に30~100個 |

| 速さ | 速い(60Km/秒) |

- 2026年

- 2025年

ペルセウス座流星群 2026年8月13日に極大

2026年のペルセウス座流星群は、7月17日から8月24日にかけて活動が活発になり、8月13日午前11時頃(前後する場合があります)に極大を迎えると予測されています。極大が日中となってしまいますが、新月のため月明かりの影響が無く、観測にはとても良い条件となります。

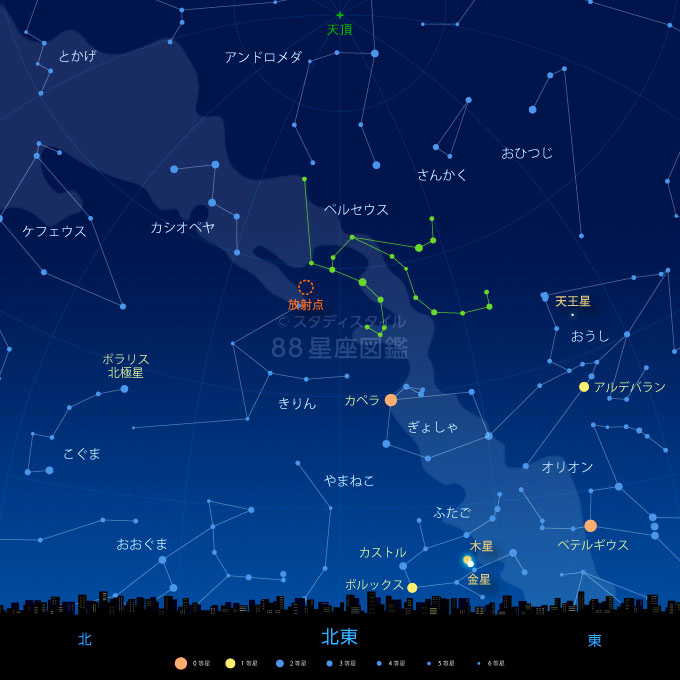

放射点は12日夜遅くから13日未明にかけて徐々に高く昇り、一晩中観測のチャンスとなります。放射点が高くなるほど流星の数も増えるため、特に、放射点が高く昇り、極大に近づく13日午前2時〜4時頃が見頃となるでしょう。放射点は北東の空にありますが、流星は空のあらゆる方向に流れるので、観測する際は、空の広い範囲を眺めることがポイントです。

天頂出現数(ZHR)が100と高く、観測条件も良いことから1時間に50〜60個ほどの流星が期待されます。ペルセウス座流星群の流星は速度が速く、流星が通った後に光の跡(流星痕)が残ることも多く、時には非常に明るい火球が見られる可能性もあります。

ぜひ夜空を見上げてペルセウス座流星群を楽しんでください!

ペルセウス座流星群 2025年8月13日に極大

2025年のペルセウス座流星群は、7月17日から8月24日にかけて活動が活発になり、8月13日午前5時頃(前後する場合があります)に極大を迎えると予測されています。極大が夜明け後になり、満月を過ぎた明るい月が午後8時過ぎから昇るため、月明かりの影響が大きく、観測にはあまり良い条件とは言えません。

放射点は北東の空に位置し、12日夜遅くから13日未明にかけて徐々に高く昇ります。放射点が高くなるほど流星の数も増えるため、月明かりが気になるものの、観測するなら13日の未明から明け方までがチャンスです。できるだけ月を背にして、広い範囲の空を眺めるようにすると、流星を見つけやすくなります。

天頂出現数(ZHR)が100とされていますが、月明かりの影響で観測できる流星の数は少なくなるかもしれません。ペルセウス座流星群の流星は速度が速く、1時間に20~30個ほど見られると予想されています。また、流星が通った後に光の跡(流星痕)が残ることも多く、時には非常に明るい火球が見られる可能性もあります。

天候が良ければ、ぜひ夜空を見上げてペルセウス座流星群を楽しんでください!

ペルセウス座流星群 観測のポイント

放射点が高く、観測がしやすいペルセウス座流星群ですが、流星は、放射点を中心に四方八方へ放射状に飛び出すように流れて見えるため、空全体を眺めるのがポイント。街灯などの光が邪魔にならない場所を選び、目を慣らすために暗い場所で15分ほど待ってから、広い範囲の空を見上げるようにしましょう。

木々に囲まれた山の上より、できるだけ空が大きく見渡せる開放的な場所で観測しましょう。月が出ている時は、月を背にして、暗い方の空を眺めるようにしましょう。

放射点の近くでは流星は速く短く、放射点から離れるほど長くなって見えます。多くの流星は1秒未満で見えなくなってしまいますが、ペルセウス座流星群は、1秒を超えて流れる大きな流星も多いので、願い事にチャレンジしてみてはいかがですか。